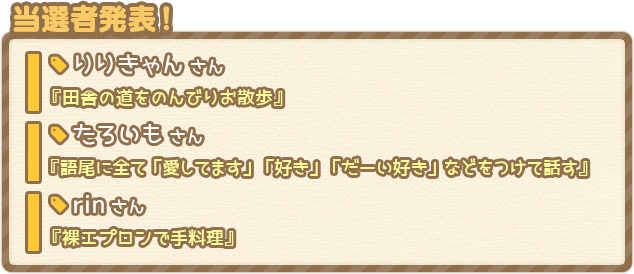

あなたの考えた恋人課題がショートストーリーに!? 『Deep Love Diary』恋のABCキャンペーン

りりきゃんさんからの恋人課題

田舎の道をのんびりお散歩

電車に揺られること数時間。

目的地へと辿り着いた俺たちは、電車を降りて一息つく。

そこは、俺たちの住んでいる学園都市からは考えられない場所だった。見渡してみても、俺と千佳さん以外誰もいない。

いわゆる無人駅というやつだ。

千佳「すぅ……はぁ……」

千佳「うーん、空気が澄んでて気持ちいいですね、渉さん」

渉「言われてみれば……うん。いい匂いもするし」

電車から降りると、千佳さんは大きく深呼吸をし、外の空気をいっぱいに吸う。

そんな彼女の姿はいつもと違っていた。

大きな麦わら帽子に白いワンピース。まるで映画の中のヒロインが現実にいるような感覚に陥り、電車に乗る前から幾度となく目で追ってしまっている。

千佳「どうかしましたか、渉さん? そんなに私を見つめて……どこか変でしょうか?」

渉「いや、そんなことはないよ。とても綺麗で、思わず見惚れてしまっていただけさ」

千佳「そう言ってもらえると勇気を出した甲斐がありました。あまり着慣れない服ですので、変なことはないかと心配でしたの」

渉「謙遜することはないよ。ここに来る途中、俺含めて男子たちの視線を集めていたんだから」

千佳「は、恥ずかしい……」

風で麦わら帽子が飛ばないように押さえながら、彼女は頬を赤らめる。

そんなこんなで、見渡す限りの雄大な自然に囲まれた場所に、俺こと青海渉と北園千佳はやってきていた。

一流企業の御曹司とお嬢様がなぜこのような場所――田舎に来ているのかというと、千佳さんの突然の提案があったからである。

それは、とある日の昼休み――

千佳「渉さん、田舎に行きましょう!!」

いつものように一緒にお昼を食べ終わり一休みしていると、彼女が俺に掴み掛からん勢いで言ってきたのだ。

渉「千佳さん、突然どうしたんですか?」

千佳「この間舞と話し合ったんです。私たちには何が足りないのかと……そしたら舞が『庶民感が足りないんじゃないかしら?』って言っていらして」

渉「それはまたいくらなんでも唐突すぎるんじゃ……確かに庶民って言われてもピンとはこないけど」

千佳「そこなんです、渉さん! 私たちって庶民たちのことは何もわからないではないですか。だから、庶民について知るなら田舎に行くしかないと思ったんです!」

ふんすと珍しくテンション高めで熱弁する千佳さん。

その様子があまりにもおかしくて、それでいて可愛らしいものだから、俺も乗ったわけだけど。

渉「田舎に行くとはいっても、どこにするかとかは決まってるのかい?」

千佳「その前に、これを見てください」

ずいとピンク色の表紙のノートを差し出す。

それは見間違うはずもない。『恋人日記』だ。

一体、何を書いたんだろうとドキドキしつつ、新しいページを開く。

『恋人課題EX 田舎の道をのんびりお散歩』

と書かれていた。

渉「ん? これだけでいいのかい?」

千佳「ええ♪ この場合、場所は関係なく、田舎というものにまずは触れるというのが大事なのではと思いまして」

渉「なるほど、一理あるね。とはいえ、麻保志学園の近くには、田舎といえる場所がないからなあ……」

その時、ふと父の顔が頭を過ぎった。

仕事柄、色々なところを飛び回っている父なら、何か良いところを知ってるのではないかと思う。

渉「父さんに聞いてみるよ。きっとそういう場所も知っているだろうし」

千佳「本当ですか!? なら、お願いしますね」

――そういう経緯があり、こうして麻保志学園から遠く離れたこの場所へとやってきたのだった。

そんなことを思い出しながら、駅から出ると父が渡してくれた地図を広げながら歩き始める。

渉「さて、課題通り散歩をするわけだけど、千佳さんはどっちに行きたい?」

千佳「ええと、そう言われると迷っちゃいますね……」

千佳「というよりも、散歩なのですから特に目的地もなく歩けばよいのではないでしょうか?」

渉「それもそうか。散歩って辞書を引くと『気晴らし』とも書かれているし、ぶらぶらと歩いてみますか」

千佳「はい! それでは……」

おずおずと差し出された手。俺は迷いもなくその手を掴むと、優しく握る。

渉「それじゃ、行きましょうか」

千佳「はい!」

そうして俺たちは、初めて訪れる場所を特に目的地を決めないまま、手を繋いで歩き始める。

胸の高揚感が二人の間を包み込みながら、課題はスタートした。

千佳「来たときにも感じましたが、いい匂いがしますよね、ここ」

渉「ああ。父さんも勧めたときに言っていたんだけど、ここは空気が澄んでいて景色も素晴らしいから一度は行ってみる価値あるって」

千佳「流石渉さんのお父様ですね」

渉「うん。これに関しては父さんに感謝かな」

しかも、千佳さんと手を繋いで歩くというおまけつきである。もうこれだけで満足なくらいだ。

千佳「あら? 渉さん、渉さん! あそこ見てください、向日葵畑です!」

彼女の指差す方向を眺めると、遠くを見渡しても終わりが見えないくらいに広がった一面の黄色。

どういう原理で繁茂したのか見当もつかない無数の背の高い向日葵が群れをなしていた。

渉「凄いな、こんなの見たこともない」

また、蝉の鳴き声も心地良く聞こえてきていた。

畑を吹き抜ける風に向日葵が揺れ、音楽を奏でているかのようだ。

千佳「この向日葵畑、どこまで続いているんでしょうか?」

渉「さあ、どこまでだろうね? 行って確かめてみるかい?」

千佳「そうしましょうか。まだまだ時間はたっぷりありますからね♪」

そう言うと、彼女はワンピースのスカートを翻しながら俺の手を引っ張ると、楽しそうに歩き始めた。

それから俺たちは長い長い向日葵畑を、時折通りかかった地域住民に挨拶をしながら歩き続け、気づけば時間は過ぎていき……。

千佳「んん……楽しかったですね、渉さん」

渉「そう、だね。ここ最近運動してなかったから少し疲れたけど、いい経験になったよ。ありがとう、千佳さん」

千佳「いえ、こちらこそ、こんなにいい場所を教えてくださりありがとうございます」

千佳「私、ここに住みたくなっちゃいました♪」

渉「奇遇だね、俺もだよ」

ただのんびり散歩をしただけではあったが、それでも色んな収穫があった。

この村の人たちが普段どんなことをして過ごしているのか。何を食べているのか。様々なことを知ることができた。

それに、彼女との距離もより一層近くなった気がする。改めて父さんに感謝である。

千佳「これでまた、『本当の恋人』に一歩前進ですね♪」

渉「ああ、これからもよろしく頼むよ、千佳さん」

千佳「はい、こちらこそよろしくお願いします」

目の前の彼女が、ニッコリと笑う。

その笑顔と麦わら帽子、白いワンピースという珍しい千佳さんの姿は夕日に照らされ、今日見たどの景色よりも綺麗に映っていた。

たろいもさんからの恋人課題

語尾に全て「愛してます」「好き」「だーい好き」などをつけて話す

定番からエッチなことまで様々な課題をこなし、やっと恋人同士になってきたなと自覚が湧いてきた頃。

その日、千佳さんから手渡された『恋人日記』には、とんでもない課題が記されていた。

『恋人課題EX 語尾に全て「愛してます」「好き」「だーい好き」などをつけて話す』

渉「ち、千佳さん? いくらなんでもこれは……」

千佳「駄目、でしょうか?」

以前、これに似たような課題を行ったことがあるが、この内容はそれ以上に進化している。

そもそも、こんな恥ずかしいことを『本当の恋人』というものは実行しているのだろうか、という疑問も浮かぶ。

とはいえ、こんなに期待に満ちた目をしている彼女を放っておくわけにもいくまい。

だがしかし――

渉「駄目ってことはないけど、流石に恥ずかしすぎないか?」

千佳「私だって恥ずかしいです……でも、『本当の恋人』を目指すのであれば、これくらいこなせなくてどうしますか!」

渉「む……それを言われてしまっては、何も言い返せないじゃないか」

渉「ただし、条件がある。これに関しては、人前ではどうにもやりずらいから、家の中でだけにしてくれないか?」

以前観たアクション映画では、ラストバトルへと臨む主人公とヒロインが大観衆の前で愛の言葉を囁きあっていたのを思い出す。

が、まだ恋愛初心者な俺たちには、いきなりハードルが高すぎる。

そう思った俺は、人目がないなら実行できそうだと、条件を提示した。

千佳「そう、ですね……。私もいきなり人前でそんなことをするのは恥ずかしいですし、それは追々ってことで」

渉「幸い今日は休日だし、朝食を食べ終わってから開始でいいかな?」

千佳「はい! お互い頑張りましょう!」

――それからしばらくして、朝食を食べ終えた俺と千佳さんは、本日の恋人課題を実行に移す。

大丈夫、ただ『愛してます』『好きだ』と語尾につけるだけ。簡単じゃないかと自分に何度も言い聞かせた。

そうして、意を決して俺は口を開いた。提案してきたのは千佳さんだが、こういうのは男からだろう。

渉「ご馳走さま、今日も美味しかったよ、好きだ」

千佳「――っ!?」

渉「ほ、ほら、次は千佳さんの番だよ、愛してる」

千佳「――っ、は、はい! お粗末様でした、愛してます」

渉「――っ!?」

こ、これは予想以上に恥ずかしい。自分からはわからないが、今の俺の顔は茹で蛸のように赤くなっているはずだ。

彼女はどうだろうかと顔をあげると、両手を頬にあてながら、あわあわとしている。

千佳「は、はわわ……。愛してますって言っちゃいました……だーい好き」

そうなりながらも、しっかりと語尾には『だーい好き』の一言。律儀な彼女らしい。

これは俺も負けてはいられない。

渉「朝食も食べ終わったことだし、今日は何をしようか? 千佳、好きだ」

今度は試しに『千佳』と名前も付加して言ってみる。

千佳「え? 今、千佳って……」

渉「あ、いや、今のは無し! わ、忘れてくれ……って、千佳さん、語尾!」

千佳「あっ!? って、渉さんだってつけてないじゃないですか!」

無理やりハードルを上げてみた結果、自滅してしまい、お互い課題である語尾に愛の言葉を付け加えるのを忘れてしまう。

渉「や、やめようか?」

千佳「い、いえ! 続けさせてください! 好きです」

千佳「私、気づきました。無理に意識しすぎるよりも、自然にいきましょう。愛してます」

渉「なるほど。自然に自然に……好きだ」

そうして、千佳さんに言われた通り、自然な会話を意識した結果。

数時間後には――

千佳「渉さーん、お風呂が湧きましたよ〜、愛してます」

渉「俺は後でいいから、千佳さんから入りなよ、愛してる」

ごく自然な感じで言えることに成功していた。

千佳「ふふっ、なんだか楽しくなってきちゃいましたね♪ だーい好き」

渉「千佳さんもかい? 俺もなんだかこういうのも悪くないなとは思ってきたよ。大好きだ」

千佳「あら? なら、毎日やってみます? 好きです」

渉「うぇっ!? 流石にそれは勘弁願う! 好きだ」

千佳「なーんて、冗談ですよ♪ 愛してます」

ペロリと舌を出し、お茶目に笑った彼女の『愛してます』という言葉。

それは最初のように無理やりではなく自然に聞こえ、俺はこそばゆい気持ちを感じていたのだった――。

rinさんからの恋人課題

裸エプロンで手料理

照りつける太陽と雲一つ無い空。

まさに快晴と絶好の天気の中、学園から帰宅していた俺の気持ちはそれ以上に昂ぶっている。

その理由はというと、昨日久しぶりに自ら提示した“恋人課題”からだった。

『恋人課題EX 裸エプロンで手料理』

“裸エプロン”――それは、男なら誰でも抱いているであろう夢とも言える。

きっかけはとても些細なことで、ある日の休み時間。

クラスの男子と恋愛について語っていたところ、この話題が持ち上がったからだ。

興味こそはあったものの、これまでは実行する機会がなかった。しかし、俺と千佳の仲も進展してきた今なら――と提案してみたところ、千佳は少し頬を赤らめながらも快くOKしてくれた。

実際に目にすると一体どんなものなのか。

彼女に初めて会ったお見合いの日以上の期待を胸に、俺は我が家の呼び鈴を鳴らしドアを開ける。

玄関には当然千佳の靴があった。

千佳「あ、渉さん。おかえりなさい!」

渉「ああ、ただいま……って、うお!?」

千佳「? どうかしましたか?」

渉「ああいや、その……自分で提案した課題とはいえ、あまりの破壊力に驚いてただけさ」

学園から帰ってきた俺を出迎えた千佳の姿は、勿論全裸にエプロンのみという姿。

数々の恋人課題をこなして見慣れているとはいえ、いつも以上に彼女のスタイルの良さを際立たせている。

当然ながら、俺は目が離せなくなっていた。

千佳「あの……どうでしょうか? 似合っていますでしょうか?」

渉「ああ、それはもう! 文句なしだよ!」

千佳「きゃっ……そんな大声で喜ばれたら、は、恥ずかしいです……」

特に視線を集めるのは、彼女の胸だ。

何度か対面しているが、少し動くだけでもぷるぷると震える二つの果実に思わず鼻息が荒くなってしまう。

千佳「そ、そんなに見つめられると私……」

渉「すまない。このまま玄関にいたんじゃ風邪を引いちゃうから、いい加減中に入らないとね」

千佳「は、はい。じゃあ、私は課題通りこのまま夕飯を作りますので、渉さんはTVでも見ながら待っていてください」

渉「わかった、期待してるよ」

そう言って千佳は振り返ると台所へとかけて行った。

あまり見てはいけないと思いつつも、ぷりぷりとした柔らかそうなお尻をついつい目で追ってしまい、ごくりと思わず喉鼓を鳴らす。

千佳「〜〜〜〜♪」

そんな俺の視線にも気づいていないであろう彼女は、楽しそうに鼻歌を歌いながら料理をしていた。

その揺れ動くお尻に理性が保てなくなってしまった俺は、背後に音もなく近づくと――

渉「千佳……」

千佳「はい? なんですか渉さ――ひゃあぁっ!?」

両手を前でクロスさせ、包み込むようにして後ろから抱きしめた。

そうしたことにより間近に感じる彼女の匂いと、布一枚に隔てられてるとはいえ、その極上の柔らかさが抱きしめた腕に伝わってくる。

千佳「わ、渉さんっ、急に抱きついたら危ないですよぉ……包丁使ってたりしたら手切っちゃいます……」

渉「ご、ごめん……料理している時の千佳さんのお尻があまりにも可愛かったから……」

さらには、目の前に見える綺麗な首筋がなんともセクシーだ。

その様子が俺の興奮度を否応もなく高める。

千佳「私の裸エプロン姿に興奮しちゃったんですか? もう、仕方のない人ですね……」

千佳「でも、今は料理中です……だから、大人しく待っててくださいね?」

渉「このままじゃ、駄目かい?」

千佳「駄目ではないですけど……これじゃ、上手く料理できないかも……」

渉「千佳なら大丈夫さ。昔見た映画でも、夫婦で抱き合ったまま料理をしていたよ? これも練習だと思えば……」

千佳「……わ、わかりました。じゃあ、料理を続けますから、変なことしないでくださいね?」

しばし考えた後、彼女はこくりと頷き料理を再開した。

トントンと包丁独特の音を響かせながら、すでに剥いてあるじゃがいもを切っていく。

傍には、人参、玉ねぎ、牛肉、その横にはカレールーが置かれていた。

渉「今夜はカレーかい?」

千佳「はい。渉さん、お好きでしょう?」

渉「ああ。でもいいのかい? そこにあるルーは辛口だけど……」

千佳「辛いものがお好きだと言ってましたし、たまにはと……いけませんでしたか?」

渉「いや、嬉しいよ。ありがとう! これは完成が楽しみだね」

千佳「今夜は、一段とよりをかけて作りますからね♪」

そう言って、小さく胸の前でグッと可愛らしくガッツポーズをとると、真剣な表情で作業に戻る。

抱きしめながら見下ろすと胸の谷間が覗く。

邪魔にならないよう、その下に手を回していたのだが、逆にそれがいけなかったのかもしれない。

たぷたぷと腕に触れながら、彼女身体の中で一番目立つ部分がこれでもかというくらいに自己主張していた。

渉「ち、千佳さん、ご、ごめん!」

千佳「え、渉さ――あんっ」

その様子に我慢できなくなってしまった俺は、気づけば千佳のおっぱいを後ろから鷲掴みにしていた。

そして、ゆっくりと味わうように揉みしだいていく。

握る掌へと、揉むたびに返ってくる弾力に頭が狂いそうになる。

千佳「ふぁっ、んんっ……渉さん、変なことはしないって約束じゃ……ひゃんっ!?」

俺は制止する声に応えず、両手で揉みしだきながら首筋にも舌を這わせていく。

千佳「ふひゃあんっ……首、舐めちゃ……今日はまだお風呂入ってないですし……汚い、ですぅ……」

千佳「まだ途中なのに……このままじゃ、料理に集中出来なっ……んっ」

ぐにぐにと形を変えるその激しさに、先端部分が見えそうになっている。

さらに、抱きしめるように行為に及んでいるせいか、じわじわと体温が上がっていくのが分かる。

それは俺も同じで――

千佳「んんっ!? そ、それに……わ、渉さんの、熱くて固いのが……お尻に当たってますぅ……」

胸を揉みながら、密着するお尻の柔らかさに俺の逸物もズボンを突き破りそうなくらいに勃起していた。

誘うようにぐりぐりとお尻に押し付けてみる。

千佳「あぁん、ひぁっ……おっぱい揉まれながら、はぁっ、そんなに強く擦りつけたらっ……んくうぅ!」

千佳「ひぅ! あぁん……!」

千佳「ど、同時は、ダメ、ですぅ……んああっ、はぅっ……」

すでに汗ばみ始めた肌は、掌いっぱいに吸い付くように心地良い。

そして、まだ触れてもいないのに、服の上からもわかるように硬く尖った乳首に触れようとした瞬間――

千佳「だ、だめぇぇぇっ!!」

と、千佳の甲高い声に、その行為は制止されてしまった。

そこで俺も我に返り、自分の不謹慎な行為を目の当たりにし、身を離す。

渉「う、うわああっ! す、すまない、千佳! お、俺は料理中なのになんてことを……っ」

千佳「す、すみません。私こそ、急に大声を出してしまって……」

渉「いや、千佳さんが謝る事じゃないよ。俺が約束を破って、変なことをしちゃっただけなんだから……」

千佳「いえ、ほとんど裸の女性が目の前にいたら仕方のないことだと思います。でも……」

千佳「せっかくするなら、ちゃんと……べ、ベッドで……」

思わぬ展開からの、思わぬ彼女からのアピール。

耳まで真っ赤にした状態で、千佳は俺に対しておずおずとそう言った。

渉「そ、そうだよな! あは、あはははは! そういうことなら、しっかりと旨いカレーを食べて活力を得ないとな!」

渉「って、俺は何を言って……」

動揺しているせいか、変なことを言ってしまう。

千佳「ふふっ……じゃあ、今度こそ大人しく待っててくださいね?」

渉「うむ、承知した」

おかしそうにくすりと笑いながら、彼女はカレー作りへと戻った。

その様子が気になるものの、振り返ってしまえば今度こそ我慢がきかなくなってしまうだろう。

俺は必死に千佳に目を向けないようにしながら、TVのリモコンのスイッチを押す。

その音をBGMにしながら、俺は先ほどのお世辞にもカッコいいとも言えない行為に項垂れた。

あれじゃ、ただの野獣じゃないか。千佳さんじゃなければ警察に捕まってもおかしくはない。

全裸にエプロンってだけで、なぜこうも男という生き物は……。

渉「ふむ……“裸エプロン”侮り難し!!」

千佳「はい? 渉さん、何か言いました?」

渉「い、いや、何でもないよ!」

それからしばらくして、出来上がったカレーを二人で食べた後。

約束通り、“裸エプロン”で朝まで愛を確かめ合ったのだった――。